感染症発生動向(宮古保健所)

感染症発生動向(週報還元)

最新の感染症発生動向(週報還元)

-

令和8年第7週(2月9日~2月15日) (PDF 849.0KB)

最新情報

-

令和8年第6週(2月2日~2月8日) (PDF 1.0MB)

1週間前 -

令和8年第5週(1月26日~2月1日) (PDF 982.6KB)

2週間前

-

令和7年第7週(2月10日~2月16日) (PDF 412.4KB)

ちょうど1年前

令和8年の感染症発生動向

令和7年の感染症発生動向

-

令和7年12月 感染症発生動向(第49~52週) (PDF 3.4MB)

-

令和7年11月 感染症発生動向(第45~48週) (PDF 3.1MB)

-

令和7年10月 感染症発生動向(第41~44週) (PDF 1017.3KB)

-

令和7年9月 感染症発生動向(第36~40週) (PDF 1.2MB)

-

令和7年8月 感染症発生動向(第32~35週) (PDF 3.0MB)

-

令和7年7月 感染症発生動向(第28~31週) (PDF 1.2MB)

-

令和7年6月 感染症発生動向(第23~27週) (PDF 1.2MB)

-

令和7年5月 感染症発生動向(第19~22週) (PDF 918.5KB)

-

令和7年4月 感染症発生動向(第15~18週) (PDF 3.7MB)

-

令和7年3月 感染症発生動向(第10~14週) (PDF 3.8MB)

-

令和7年2月 感染症発生動向(第6~9週) (PDF 2.7MB)

-

令和7年1月 感染症発生動向(第1~5週) (PDF 1.8MB)

過去の感染症発生動向

感染症発生動向調査について

感染症発生動向調査とは、1981年より全国で行われている調査事業です。

1999年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」が施行されたことにより、感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられました。

感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的として行われています。

感染症発生動向調査では、医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。

全数把握対象疾患

全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。

感染症法第12条により、医師は、以下の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。

- 一類から四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

- 五類感染症の患者

定点把握対象疾患

定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超える場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、注意報・警報を発信します。

「注意報」開始基準値及び「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値であり、保健所毎に計算します。

「注意報」は流行の発生前であれば、「今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。

「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。

| 疾患名 | 警報レベル(開始基準値) | 警報レベル(終息基準値) | 注意報レベル(基準値) |

|---|---|---|---|

| インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |

| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |

| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |

| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |

| 水痘 | 2 | 1 | 1 |

| 手足口病 | 5 | 2 | - |

| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |

| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |

| 流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |

| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |

| 流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |

学校欠席者情報収集システムについて

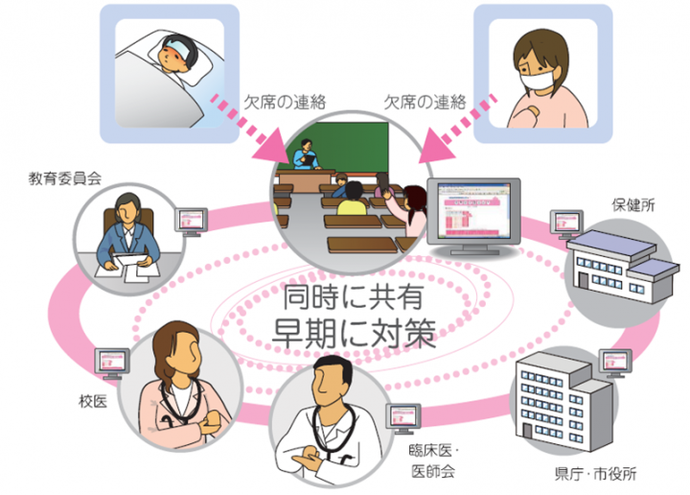

校内での感染症流行の兆しをとらえて、拡大するのを抑える新しいシステム

平成27年11月より宮古管内の小中学校、高等学校および特別支援学校において、学校欠席者情報収集システムが導入されました。

本システムは、集団生活で感染症が蔓延しやすい環境にある学校において、感染症による入院、死亡といった重症化を防ぐために集団発生を早期に探知し、早期対応をするために、「記録」「連携」「早期探知」を一元化したリアルタイムサーベイランスです。入力・活用することで、児童・生徒の中での感染症の流行に対して早期に対応できるようになります。

また出席停止・臨時休業に関する報告については、システムに入力することで、今までの書類の提出は不要になります。

各学校の担当者におかれましては、入力・活用をお願いいたします。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所

〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476

電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。