認知症の相談・治療

認知症予防

認知症は誰もがなりうるものですが、運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病予防、社会参加による社会孤立の解消や役割保持等により認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されています。

ランセット委員会*の報告書やWHO*「認知機能低下及び認知症リスク低減のためのガイドライン」においても、認知症発症のリスク低減について取り上げられています。

まずはバランスの良い食事を心掛けたり、定期的な運動習慣を身に付けたりと、普段からの適切な生活管理に取り組むことから始めましょう。

*ランセット委員会:認知症の国際的専門家24人からなる組織

*WHO(世界保健機関):国連システムの中にあって保健について指示を与え、調整する機関

早期診断、早期治療

認知症は早期対応が重要で、次のようなメリットがあります。

- 認知症のような症状が出ても、治る病気や一時的な症状の場合は回復が可能

- アルツハイマー病の場合は、薬で進行を遅らせることができる。

- 脳血管性認知症の場合は、原因となる病気の再発防止などにより進行を止める可能性が高くなる。

- 病気に対する理解を深め、本人や家族が対応を工夫することで、症状が軽くなることがある。

- 障害が軽いうちに障害が重くなった時に備え後見人を決めておくなど、認知症であっても自分らしく暮らし続ける準備ができる。

- 新しい治療薬「レカネマブ及びドマネマブ」の投与対象者は、軽度認知障害及び軽度の認知症とされている。

アルツハイマー病の新しい治療薬(抗アミロイドβ抗体薬)

アルツハイマー病の原因に働きかけて病気の進行自体を抑制する薬として、国内では令和5年9月にレカネマブ、令和6年9月にドナネマブが承認されています。

薬に関する詳しい情報は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

認知症治療薬レカネマブ

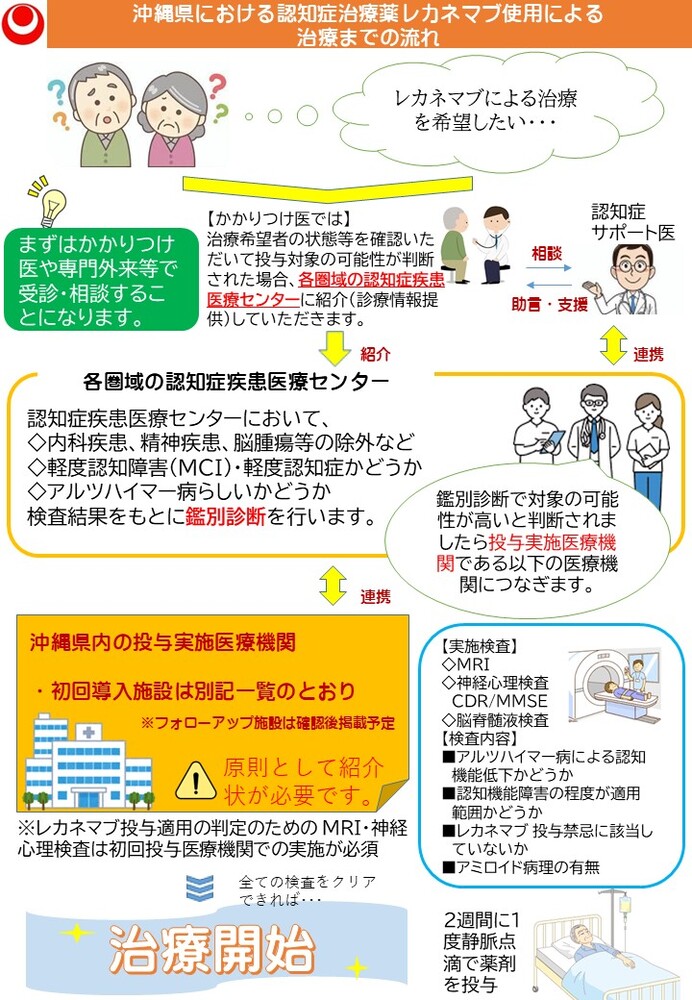

令和5年12月に認知症の治療薬レカネマブが発売されました。効果・効能は、「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」となっています。

使用方法は原則として、投薬実施医療機関において2週間に1回約1時間かけて点滴静注することとなり、投与期間は原則18か月までとされています。

この薬の使用により、認知機能障害の悪化が有意に(18ヶ月で27.1%)抑制されたことが報告されています。

一方で、アミロイド関連画像異常「ARIA」(Amyloid-Related Imaging Abnormalities)という副作用があらわれることがあると報告されています。

またレカネマブは、厚生労働省から最適使用推進ガイドラインが示されており、使用に際しては、投与対象患者、使用できる医師・医療機関の要件等を全て満たす必要があります。

沖縄県内でも令和6年4月から複数の医療機関でレカネマブを使用した治療が開始されています。

一般的な治療までの流れは以下のとおりです。

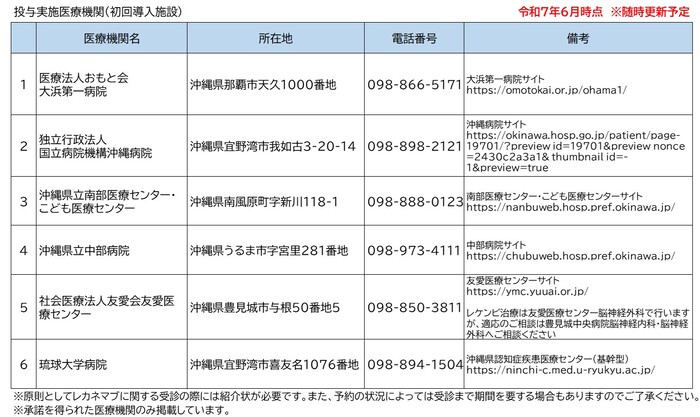

投与実施医療機関

-

医療法人おもと会大浜第一病院(外部リンク)

-

独立行政法人国立病院機構沖縄病院(外部リンク)

-

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター(外部リンク)

-

沖縄県立中部病院(外部リンク)

-

社会医療法人友愛会友愛医療センター(外部リンク)

-

琉球大学病院(外部リンク)

-

医療法人タピック 宮里病院(外部リンク)

-

医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院(外部リンク)

-

医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院(外部リンク)

-

医療法人天仁会 天久台病院(外部リンク)

-

医療法人たぶの木 うむやすみゃあす・ん診療所(外部リンク)

-

城間クリニック(外部リンク)

認知症の相談機関・医療機関

地域包括支援センター

各市町村に設置されている地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持と生活の安定のための必要な援助を行う機関です。認知症についても、それぞれの状況に応じ、適切な保健・医療・福祉サービス、機関、制度などの利用につなげる等の支援が受けられます。

認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターは、地域の認知症医療の拠点として県が指定した病院等です。

認知症疾患に関する鑑別診断、治療、専門医療相談等を実施しています。相談は無料となっています。

-

沖縄県認知症疾患医療センターについて (PDF 44.4KB)

-

認知症疾患医療センター 地図 (PDF 118.9KB)

-

基幹型認知症疾患医療センター(琉球大学病院)(外部リンク)

- 沖縄県認知症疾患医療センターの指定

認知症サポート医

認知症サポート医とは、認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言・支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師です。沖縄県では令和7年9月現在、173名の医師を登録しています。

認知症サポート医の方へ

認知症サポート医の方で名簿に記載された情報に変更等のある方は、次の様式に必要事項を記載の上、提出をお願いします。

かかりつけ医認知症対応力向上研修を修了した医師

かかりつけ医認知症対応力向上研修(日頃、高齢者が受診する診療所等の主治医(かかりつけ医)に対し、適切な認知症診断の知識・技術や家族からの話や悩みを聞く姿勢を修得するための研修)を修了した医師のうち、同意をいただいた医師の情報を掲載しています。

かかりつけ医認知症対応力向上研修を修了された方へ

かかりつけ医認知症対応力向上研修を修了された方で名簿に記載された情報に変更等のある方は、次の様式に必要事項を記載の上、提出をお願いします。

認知症の人と家族の会の活動

認知症の本人や家族などが、認知症について情報交換を行ったり、交流するなどの活動を行っています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域包括ケア推進課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)

電話:098-894-2152 ファクス:098-862-6325

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。