つつが虫病(宮古保健所)

宮古保健所管内において、平成20年から感染症法上の4類感染症「つつが虫病」が発生しています。令和6年は8例、令和7年はつつが虫病発生報告がすでに1件ありました。(令和7年4月10日現在)

下記の内容に留意し、予防に努めるとともに、症状が疑われる場合は、早期に医療機関を受診してください。

つつが虫病とは

病原体(リケッチア)を保有するダニ(ツツガムシ)に刺された時に感染する病気です(全てのツツガムシが病原体を有しているわけではありません)。

ツツガムシはダニの一種で非常に小さいため、吸着しても見逃してしまいます。

また、刺されても刺し口に蚊やノミのような痒みや痛みを生じません。

感染した人と接触しても感染することはありません(人から人へ感染することはありません)。

症状

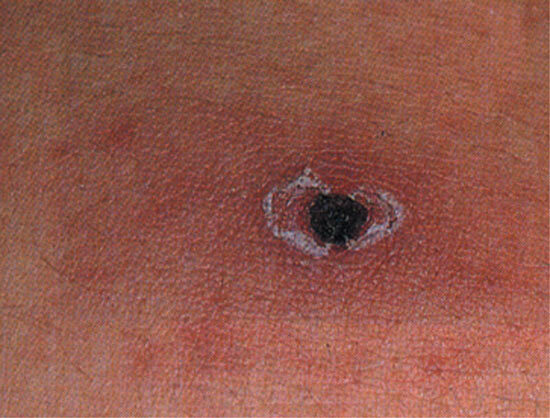

刺されてから5日から14日程度経過した後、発熱(38℃以上)、発疹、刺し口、リンパ節腫脹等が出ます。

刺されやすい部位

脇の下や太もも、腰の比較的皮膚の柔らかい部位を刺されることが多いようです。

発生状況

国内では北海道を除く全都道府県から患者が報告され、ここ数年は毎年300~500人の患者が報告されています。

沖縄県におけるつつが虫病発生状況は以下となります。

沖縄県では平成20年に県内初のつつが虫病の患者が報告されて以来、令和7年までの18年間に合計56例の報告がありますが、そのうち54件が宮古管内由来からとなっております。宮古管内におけるつつが虫病は、4月から12月にかけてみられ、ツツガムシに刺された場所は、畑や草地(海岸含む)と推定されています。また、つつが虫病は再感染する症例があることが知られており、宮古管内でもこれまでに1例認めています

治療

早期につつが虫病を疑い、適切な抗生物質を投与することが極めて重要です。

第一選択薬はテトラサイクリン系の抗菌薬であり、使用できない場合はクロラムフェニコールを用います。

予防方法

予防に有効なワクチンはなく、ツツガムシの吸着を防ぐことが最も重要です。

- 畑や草むらに入る時は、ツツガムシ(ダニ)に刺されないように、長袖長ズボン、手袋、長靴などを着用し、肌の露出を少なくする。

- ダニにも効く虫除け剤を使う。(成分にディートを含むもの)

- 畑や草むらに入った後は、必ず入浴(シャワー)する(付着したツツガムシを洗い流すため)。衣服もすぐに洗濯する。

- 作業中に脱いだ上着・タオル・帽子等を草の上に放置しない

- 地面に寝転んだり、座り込んだりする時は、敷物を使用する

予防啓発リーフレット

つつが虫病対策では、予防と早期診断治療が重要ですので、住民や医療機関等に対する注意喚起・予防啓発のためのリーフレットを作成しました。ご自由にダウンロードして活用ください。

参考リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所

〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476

電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。