森林資源研究センター 平成23年度事業計画

Ⅰ 基本方針

1 基本的課題

沖縄振興計画では、「平和で安らぎと活力のある沖縄県の実現」をめざし、「自立型経済の構築に向けた産業の振興」、「科学技術の振興」、「安らぎと潤いのある生活空間の創造」等を柱とする諸施策を展開することとしており、そのため県は、科学技術振興指針(平成17~23年度)及び第3次農林水産業振興計画(平成20~23年度)を策定し、振興計画の目標実現に向けた具体的な諸施策を推進している。

このようななかにあって、県立試験研究機関においては、沖縄振興計画の実現に向け、本県の科学技術の発展と産業振興、環境との共生に貢献していくことが求められている。

本県の森林は、亜熱帯及び島嶼という環境下にあって、多種多様な森林をつくり出しており、木材の供給はもとより、水の循環等を合わせた自然生態系の働きと営みにより、美しい県土と清浄な水・空気等の恵みを提供している貴重な資源である。この貴重な資源を永続的かつ最大限に活用するためには、森林の育成、維持・管理をとおして、その経済的機能を確保するとともに、自然災害の防止、水源のかん養、良好な自然景観や生活環境を生み出す公益的機能の発揮を図り、森林を活用した産業の持続的な発展と、安らぎと潤いのある生活を享受できる美しい県土「美ら島」の創造に努めていく必要がある。

このような背景を踏まえ、林業試験場は平成18年度から名称を森林資源研究センターに改め、森林の保全及びその多様な活用並びに林業の発展のための研究開発に貢献する研究機関として新たにスタートしている。

森林資源研究センターにおいては、森林資源を活用した新たな産業の創出や、森林公益的機能の活用と緑化推進による「美ら島」の創造に貢献しつつ、林業の持続発展に寄与する研究開発等、貴重な森林資源を次世代に引き継いでいく「亜熱帯森林の持続的な利用を多面的に展開する研究機関」としての機能の強化が求められている。

2 基本方針

このような基本的課題を踏まえ、森林資源研究センターは、森林資源の持続的・多面的な活用に向け、研究開発の側面から貢献していくため、次の3つを基本方針として設定する。

○ 森林資源の多面的な利活用と公益的機能の高度発揮を促進する研究開発の推進

○ 多様で高度な研究を推進するための大学・他研究機関との連携強化

○ 関係機関と連携した研究成果を普及するしくみの充実

3 推進方向

以上の基本的課題と基本方針を踏まえ、森林資源研究センターが行う研究開発の推進方向を以下の5つとする。

○ 森林の公益的機能の高度発揮

○ 森林整備技術の高度化

○ 森林保護管理技術の高度化

○ 林産物の生産・加工・利用技術の高度化

○ 緑地景観形成・保全技術の高度化

これらの推進方向にそって研究開発を展開することにより、沖縄県における科学技術の振興と、第3次農林水産業振興計画の目標達成に寄与するものとする。

基本方針と平成23年度事業体系

基本的課題:「亜熱帯森林の持続的な利用を多面的に展開する研究機関」としての機能強化

○多様で高度な研究を推進するための大学・他研究機関との連携強化

○関係機関と連携した研究成果を普及するしくみの充実

○森林整備技術の高度化

○森林保護管理技術の高度化

○林産物の生産・加工・利用技術の高度化

○緑地景観形成・保全技術

○森林機能研究(1テーマ)

2.森林整備技術の高度化

健全な森林の育成、保続を図り、森林の質的内容を高める。

○育林研究(2テーマ)

3.森林保護管理技術の高度化

松くい虫被害の軽減や突発的に発生する樹木の病害虫の被害を未然に防止する。

○松くい虫防除研究(2テーマ)

○フクギの樹病研究(1テーマ)

○害虫に関する研究(2テーマ)

4.林産物の生産・加工・利用技術の高度化

県産木材の高付加価値化と利用促進を図るとともに、特用林産物の生産を通じ農林家の所得向上を図る。

○木材利用研究(2テーマ)

○特用林産研究(1テーマ)

5.緑地景観形成・保全技術の高度化

郷土樹種を活用し、安らぎや潤いのある緑地景観の保全・形成を図る。

○緑化研究(2テーマ)

Ⅱ 平成23年度事業の目的と内容

1 公益的機能の高度発揮

森林のもつ公益的機能を高度に発揮することにより、地球温暖化等の環境保全や自然災害から県民の生命財産を守る技術開発を行うため、地域の環境条件に適合した防風林の造成技術研究を実施する。

- 公益的機能の高度発揮

目的:森林のもつ公益的機能を高度に発揮することにより、地球温暖化等の環境保全や自然災害から県民の生命財産を守る技術開発を行う。 - 森林機能研究

①林帯幅の狭い防風林の造成技術に関する研究

2 森林整備技術の高度化

健全な森林の育成、保続を図り、森林の質的内容を高めるため、樹種特性を踏まえた多様な森林整備の技術を開発する。

- 森林整備技術の高度化

目的:健全な森林の育成、保続を図り、森林の質的内容を高めるため、樹種特性を踏まえた多様な森林整備の技術を開発する - 育林研究

①フクギ雄苗の生産技術開発

②亜熱帯島嶼域の森林環境保全と資源利用に関する研究

3 森林保護管理技術の高度化

松くい虫被害の軽減を図るため、松くい虫の土着天敵であるクロサワオオホソカタムシの大量増殖と野外放飼技術の開発を行う。また、松くい虫に抵抗性を有するリュウキュウマツの育種母樹の選を行う。さらに、防風林や風致景観に重要なフクギの黄化衰退の研究を実施する。

- 森林保護管理技術の高度化

目的:松くい虫被害の軽減や突発的に発生する森林病害虫の被害を防止する。 -

松くい虫防除研究

①松くい虫天敵昆虫防除技術開発

②遺伝的な多様性を考慮した松くい虫抵抗性リュウキュウマツの選抜

樹病に関する研究

①フクギの黄化衰退に関する研究

害虫に関する研究

①デイゴを加害する害虫に関する研究

4 林産物の生産・加工・利用技術の高度化

県産木材の高付加価値化と利用促進を図るため、早性樹種について、樹種特性に応じた材質・加工特性試験を行う。

また、特用林産物の生産を通して農林家の所得向上に資するため、菌床シイタケ栽培に関する研究を行う。

- 林産物の生産・加工・利用技術の高度化

目的:県産木材の高付加価値化と利用促進を図るとともに、特用林産物の生産を通じ農林家の所得向上を図る。 - 木材利用研究

①沖縄県産木材の高度利用に関する研究

②早生樹種の利用開発

特用林産研究

①菌床シイタケ栽培に関する研究

5 緑地景観形成・保全技術の高度化

安らぎや潤いのある緑地景観の保全・形成に資するため、郷土樹種を主体とした緑化木の育苗技術の改善や法面緑化技術を開発する。

- 緑地景観形成・保全技術の高度化

目的:安らぎや潤いのある緑地景観の保全・形成に資するため、郷土樹種を主体とした緑化木の育苗技術の改善や法面緑化技術を開発する。また県を代表する花木であるカンヒザクラの優良個体の選抜と保護管理技術の確立を図る - 緑化研究

①地域資源を活用した緑化技術

②カンヒザクラの優良個体選抜と保護管理技術の確立

Ⅲ 執行体制

1 班制の導入

敏速で柔軟な組織運営を行うため、県出先機関の見直しに関する方針に基づき、平成18年度に次長及び1課2室体制の廃止により内部組織をフラット化し、企画管理班、育林・林産班の2班体制を導入した。

2 亜熱帯森林・林業研究会の開催

沖縄を中心とする亜熱帯森林・林業に関する技術研究及び行政で実施する施策等について、広く情報の交換や発表の場を設けること等によって、更なる研究の振興と地域及び国際貢献のできる人材の育成を推進するとともに、組織的な活動を通じて東南アジアを始め、亜熱帯・島嶼地域への情報の発信及び交換を行い、相互の発展に寄与することを目的として、多様な機関等へ、広く参加者を募集し、亜熱帯森林・林業研究会の開催を行う。

3 職員研修

最新の研究情報収集と技術習得により、研究員の研究能力を高めることを目的として、高度な研究実績のある機関で研修を推進する。

今年度は、独立行政法人森林総合研究所へ「防風林の造成技術」を研究するため、研修員として1名派遣する。

Ⅳ 個別事業計画

平成23年度 試験研究課題の概要

| 部門別 | 研 究 課 題 名 | 試 験 研 究 の 概 要 | 期間 | 担当室 | 区分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 森林の公益的機能 | 林帯幅の狭い防風林の造成技術に関する研究 | 林帯幅の狭い防風林において効率的な植栽配置を明らかにし造林技術の確立に資する。 | 21~25 | 企画 | 県単 |

| 森林整備 | 亜熱帯島嶼域の森林の環境保全と資源利用に関する研究事業 | 本島北部の森林地帯について、森林施業等が森林環境に与えるインパクト等を明らかにし、適正な森林環境保全と資源の利活用技術を明らかにする。 | 23 | 企画 | 県単 |

| フクギ雄苗の生産技術開発 | 街路樹として利用されるフクギの実は、路面を汚す、臭うなど不評であることから、結実しない雄木の選抜的な増殖技術を開発する。 | 23~25 | 育林・林産 | 県単 | |

| 森林保護管理 | 松くい虫天敵昆虫防除技術開発 | クロサワオオホソカタムシの大量増殖と、野外放飼適用条件及び放飼効果の技術開発を行う。 | 19~23 | 育林・林産 | 県単 |

| 遺伝的な多様性を考慮した松くい虫抵抗性リュウキュウマツの選抜 | 遺伝的多様性に富む抵抗性固体を選抜し、遺伝的に多様な抵抗性リュウキュウマツ採取園の造成に資する。 | 23~26 | 育林・林産 | 県単 | |

| フクギの黄化衰退に関する研究 | 防風林や風致景観に重要なフクギの黄化衰退被害の実態把握と病因、誘因を明らかにし、被害対策を実施する。 | 21~23 | 企画/育林・林産 | 県単 | |

| デイゴを加害する害虫に関する研究 | デイゴヒメコバチの防除技術の改善及びデイゴの開花に著しく影響を与える害虫の実態を明らかにするとともに防除を開発する。 | 23~25 | 育林・林産 | 県単 | |

| 林産物の生産・加工・利用 | 沖縄県産木材の高度利用に関する研究 | 沖縄産材についてフェノール処理による材質改善、曲げ加工技術の確立により高度利用を促進する。 | 23~25 | 育林・林産 | 県単 |

| 早生樹種の利用開発 | 県内に産する早生樹種(モクマオウ、デイゴ等)の加工特性を明らかにし、これら材を用いた製品開発に資する。 | 20~23 | 育林・林産 | 県単 | |

| 菌床シイタケ栽培に関する研究 | 菌床シイタケの定時・定量生産技術に向けた、種菌、県産樹種を用いた培地及び栽培環境について研究を行う。 | 22~24 | 企画 | 県単 | |

| 緑地景観形成 | 地域資源を活用した緑化技術 | 郷土樹種を用いたポット苗木の育苗技術の改善と法面緑化に適した樹種の摘出を行う。 | 21~23 | 企画 | 県単 |

| カンヒザクラの優良個体選抜と保護管理技術の確立 | 沖縄を代表する花木であるカンヒザクラについて地域の名所を創出し、観光産業への支援を目的に優良個体の選抜、保護管理技術の確立を行う。 | 22~24 | 育林・林産 | 県単 | |

| 森林保護 | 松くい虫発生予察事業 | 松くい虫防除薬剤散布日の決定に役立てるため、松くい虫被害木の割材調査を行い、マツノマダラカミキリの発育状況と気象条件から成虫の羽化時期を推定する。 | 毎年度 | 育林・林産 | |

| 森林保護 | 林業普及情報活動システム化事業 | タイワンハンノキを枯損させるタイワンハムシによる枯損状況を調査する。 | 単年度 | 育林・林産 | |

| 林産物生産 | 林業普及指導 | 菌床しいたけ等、特用林産物の栽培技術の普及に努め、生産量の拡大を図る。 また、リュウキュウマツの青変菌対策の普及指導を行い県産材の利用拡大を図る。 |

単年度 | 企画/育林・林産 |

Ⅴ 付表

(1)森林資源研究センターの沿革

- 1950年4月1日(昭和25年)

-

琉球農林省が設置され、その管下に琉球林業試験場が、小禄村(当時の米軍航空隊用地内)に創設される。

- 1951年(昭和26年)

-

南明治山試験地(面積139.93ha)が設置される。

- 1957年1月10日(昭和32年)

-

米軍からの立ち退き要請により、首里赤平町への移転となる。

- 1964 年(昭和39年)

-

源河試験林(面積105.01ha)が設置された。

- 1965 年(昭和40年)8月1日

-

農林局組織法の改正により南明治山試験地と源河試験林は、試験地駐在所となる。

- 1966 年(昭和41年)9月1日

-

機構改革により、経営研究室と造林研究室が設置される。

- 1966 年(昭和41年)10月1日

-

現在の名護市名護知真嘉原3626番地へ移転となる。

- 1969 年(昭和44年)7月1日

-

源河試験林と首里試験地が廃止される。

- 1972 年(昭和47年)

-

日本復帰により「琉球林業試験場」は、沖縄県林業試験場と改称され、経営研究室は林業経営室に、造林研究室は造林室となる。南明治山試験地駐在所を廃止し、南明治山試験地となる。

- 1991 年(平成3年)3月31日

-

沖縄県行政組織の一部改正により、新たに庶務課を増設し、また、造林室・林業経営室を育林保全室・林産開発室に改める。

- 2005年(平成17年)4 月1日

-

沖縄県行政組織の一部改正により、林業試験場は農林水産部から企画部に移管される。

- 2006年(平成18年)4 月1日

-

沖縄県行政組織の一部改正により「林業試験場」は森林資源研究センターと改称され、企画管理班及び育林・林産班が設置される。

(2)執行体制

| 所 長 | 試験研究の企画調整に関すること 庶務に関すること 予算決算に関すること 会計に関すること 物品類の維持管理に関すること 財産の維持管理に関すること(他班の所掌に属するものを除く) 森林土壌・立地環境に関すること 試験研究業務の広報に関すること 防風・防潮林造成技術に関すること 土砂流出防止技術に関すること 生活環境保全機能の維持増進に関すること 食用菌の人工栽培技術に関すること その他、他班に属しない事務に関すること |

|

| 育苗、育林技術に関すること 森林測定、森林評価技術に関すること 病害虫防除技術に関すること 組織培養、育種技術に関すること 未利用樹種の利用開発に関すること 木材の加工・利用技術に関すること 南明治山試験地の管理に関すること 嵐山種子採種園の管理に関すること |

(3)森林資源研究センターの土地及び施設

- (1)土 地

-

150.48(ha)

- 研究センター敷地

-

5.55(県有)

- 苗 畑

-

(0.65)

- 樹木見本園

-

(1.65)

- そ の 他

-

(3.07)

- 試 験 林

-

144.93(県有)

- 明 治 山

-

139.93(県有)

- 嵐 山

-

5.00

- (2)施 設

-

1,975(m

2 ) - 1.研究センター施設

-

1,263

- 本館

-

378(RC2F)

- 土壌実験室

-

66

- 森林病害虫実験室

-

49

- 水質分析室及び倉庫

-

148

- 食用菌培養室

-

63

- 種子低温貯蔵庫

-

44

- 木材利用実験室

-

112

- 木材乾燥施設

-

24

- 倉庫

-

24

- シイタケ人工ホダ場

-

150

- シイタケ発生舎

-

100

- ガ ラ ス 室

-

105

- 2.旧緑化センター施設

-

712

- 本 館

-

412(RC2F)

- (無菌操作室)

-

.

- (培養実験室)

-

.

- (顕微鏡室)

-

.

- (DNA実験室)

-

.

- (大山文庫(寄贈))

-

.

- ガラス室

-

189

- 苗畑管理舎

-

111

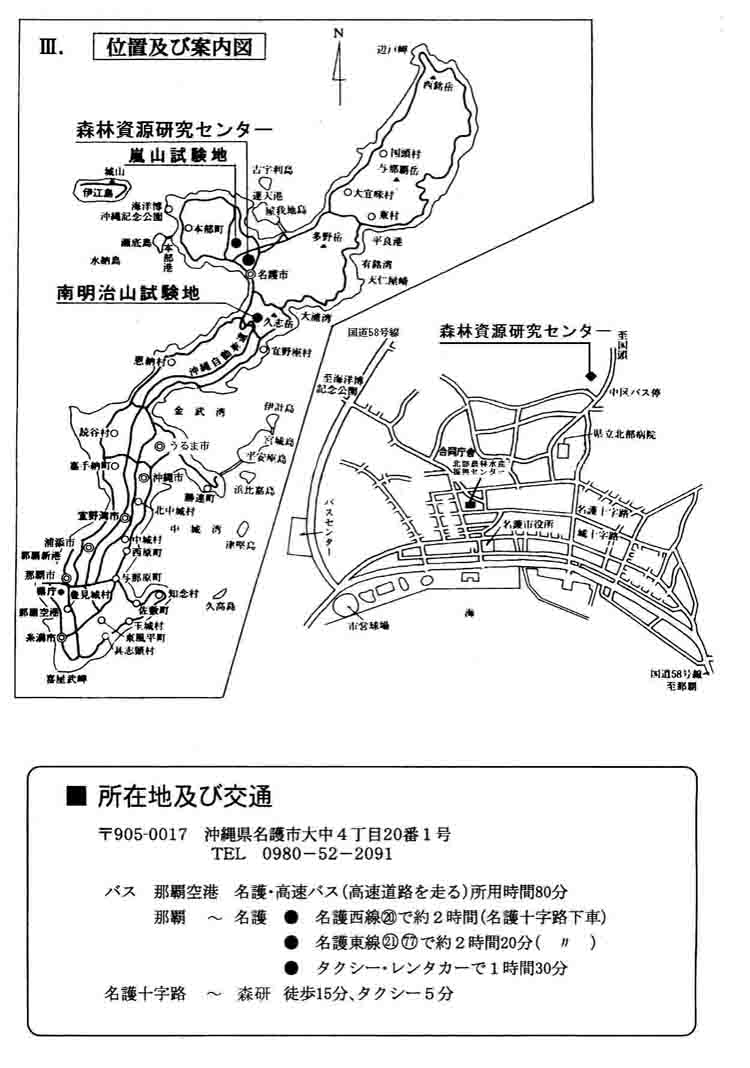

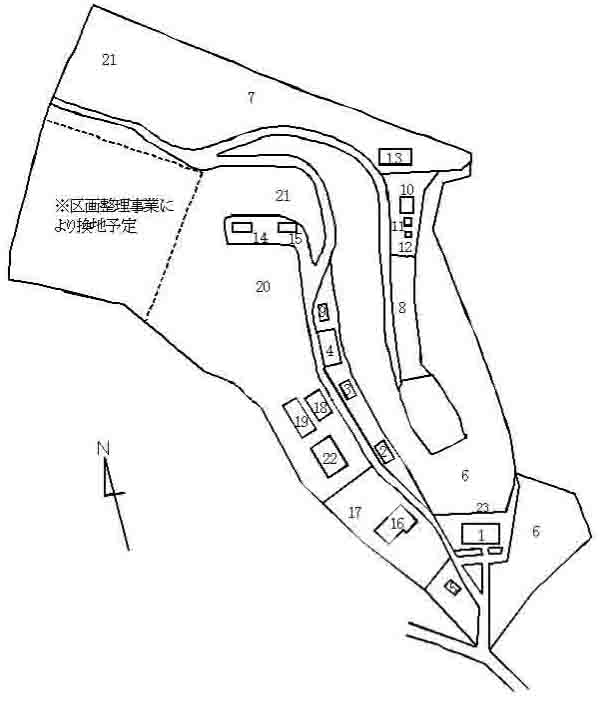

(4)森林資源研究センター施設配置図

(名護市大中4丁目20番1号)

森林資源研究センター施設(面積:55,478m2)

- 1.本館

-

13.ガラス室

- 2.土壌実験室

-

14.シイタケ発生舎

- 3.森林病害虫実験室

-

15.シイタケ人工ほだ場

- 4.水質分析室及び倉庫

-

16.旧緑化センター本館

- 5.食用菌培養室

-

17.駐車場

- 6.樹木見本園

-

18.苗畑管理舎

- 7.苗畑

-

19.ガラス室

- 8.竹見本園

-

20.苗畑

- 9.種子低温貯蔵庫

-

21.樹木見本園

- 10.木材利用実験室

-

22.樹木養成ハウス

- 11.木材乾燥実験室

-

23.ツバキ見本園

- 12.倉庫

-

.

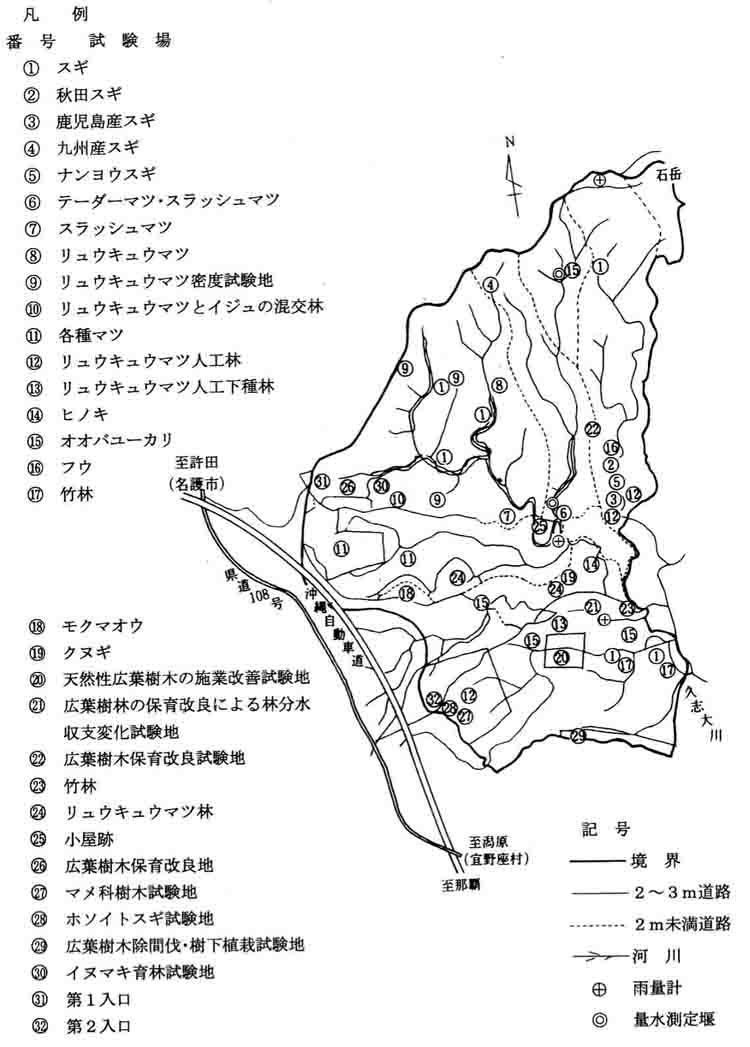

(5)南明治山試験地配置図

名護市字久志福知原1041-2(面積139.9ha)

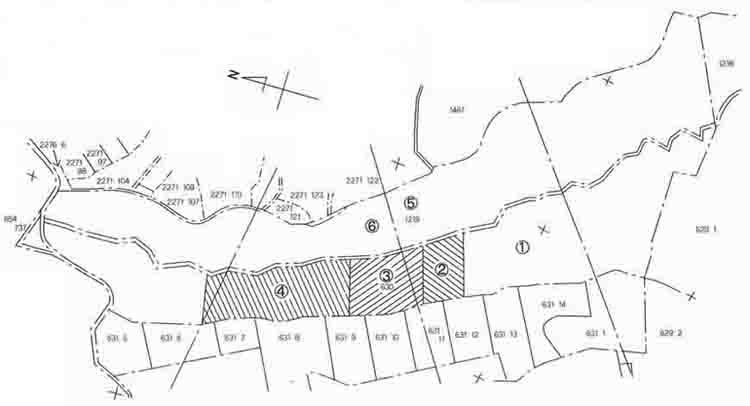

(6)嵐山試験地配置図

名護市字古我地嵐山原630(面積5.0ha)

1.リュウキュウマツ精鋭樹(2.6ha)

2.松材線虫病抵抗性松(リュウキュウマツ)

3.松材線虫病抵抗性松(交雑種)

4.松材線虫病抵抗性松(リュウキュウマツ)

5.松材線虫病抵抗性松(イヌマキ精鋭樹上層木のリュウキュウマツ)

6.イヌマキ精鋭樹

(7)公報・指導等の活動

1.公報活動

a刊行物

| 年 月 | 発行部数 | |

| 22 4 | 平成22年度事業計画 | 100部 |

| 23 3 | 研究報告No.52 | 300部 |

| 23 3 | 平成21年度業務報告 | 300部 |

b機関紙・発表等

| 年 月 | 機関紙・学会名 | 課題名 |

| 21 4 | 月刊むし | 南西諸島に設置したマレーズトラップで捕獲された昆虫(1) |

| 21 9 | 月刊むし | 南西諸島に設置したマレーズトラップで捕獲された昆虫(2) |

| 21 9 | 亜熱帯森林林業研究発表会 | 沖縄に置ける菌床シイタケ栽培の試み |

| 21 9 | 亜熱帯森林林業研究発表会 | アメリカフウロによる雑草防除の検討 |

| 21 10 | 日本森林学会 | 沖縄島北部広葉樹における施業改善後の林分動態について(II) |

| 21 10 | 日本森林学会 | 沖縄における松くい虫の天敵(III) |

| 22 1 | 化学と生物 | 沖縄産プロポリスの起源植物 |

| 22 3 | アジアの鎮守の杜の 持続保全の国際シンポジウム |

沖縄のデイゴと松くい虫の現状と対策 |

| 22 3 | 研究成果選集 | デイゴヒメコバチの生体と防除に関する研究 |

| 23 2 | 北部地域農林水産業成果発表会 | オオバギを利用した機能性素材の開発 |

| 23 3 | 日本森林学会 | マツノマダラカミキリの天敵クロサワオオホソカタムシの大量増殖 |

2.研修会・講習会・相談活動等

a研修会・講習会等

| 年 月 | 研修会・講習会名 | 参加人数 |

| 21 8 | 森林学習会 | 40名 |

| 21 9 | 宮古島の松林保全に関する研究会 | 12名 |

| 21 10 | 松くい虫防除研究向上研修(北部林業研究会) | 10名 |

| 22 8 | インターンシップ研修 | 2名 |

| 22 10 | 原木・菌床シイタケ害菌対策 | 30名 |

b講演会・講師派遣

| 年 月 | 講演会・講師派遣 | 参加人員 |

| 21 6 | みどりの講演会 | 40名 |

| 21 6 | 森林・林業分野における農薬 | 200名 |

| 21 10 | 熱帯果樹フォーラム | 100名 |

| 21 11 | 農地防風林の造成技術に関する講演会 | 70名 |

| 22 3 | デイゴヒメコバチの生態と防除について | 60名 |

| 22 11 | デイゴヒメコバチ防除評価会議&現地指導 | 30名 |

| 23 1 | 沖縄におけるデイゴヒメコバチの生態と防除 (琉台研究交流会) |

80名 |

c相談・指導・視察等

(8)平成23年度予算

当初予算 |

当初予算 |

当初予算 |

当初予算 |

当初予算 |

当初予算 |

||

(給与含まず) |

4,929 |

千円 4,900 |

千円 4,800 |

千円 4,401 |

千円 6,691 |

千円 5,568 |

(%) 83.0 |

| 114,213 | 104,242 | 97,987 | 95,154 | 95,839 | 102,946 | 107.0 | |

研究関連経費 |

18,220 | 17,579 | 21,477 | 20,028 | 24,657 | 23,789 | 96.0 |

試験研究費 |

14,685 | 14,637 | 18,299 | 17,123 | 21,769 | 20,973 | 96.0 |

| 13,985 | 13,807 | 17,469 | 10,323 | 9,069 | 8,273 | 91.0 | |

| 700 | 830 | 830 | - | - | - | - | |

| - | - | - | 6,800 | 12,700 | 12,700 | 100.0 | |

| 3,535 | 2,942 | 3,178 | 2,905 | 2,888 | 2,813 | 97.0 | |

合計 |

137,362 | 126,721 | 124,246 | 119,583 | 127,187 | 132,300 | 104.0 |