航空用語解説

ACC(Area Control Center)

航空路管制機関(札幌、東京、福岡及び那覇航空交通管制部)のことで、管轄する管制空域内を飛行する航空機に対して、航空路管制業務、進入管制業務等を実施する機関である。

AEIS(Aeronautical En-route Information Service)

航空路情報提供業務のことで、飛行中の航空機に対して最新の気象情報、航空保安施設の運用状況等の情報を提供するとともに、航空機から飛行の状態、気象状態等に関する報告を受けて他の航空機や気象機関等に提供する業務である。

AFTAX(Aeronautical Fixed Telecommunication Automatic Exchange and AeronauticalData Processing System)

新東京国際空港に設置された国際航空交通情報処理中継システムのことで、世界中の国際空港、管制機関及び航空会社等を結んだ国際航空固定通信網(AFTN : Aeronautical Fixed Telecommunication Network)の日本における通信センターであるとともに、アジア地域における、中枢センターとして位置付けられており、航空機の国際運航に必要な各種情報の処理中継を行っている。

AIC(Aeronautical lnformation Circular)

航空情報サーキュラーのことで、情報の性質又は時期的な理由から航空路誌への掲載、ノータムの発行等には適さないが、航空情報として公示する必要のあるもので、飛行の安全、航空航法その他の技術的、行政的又は法律上の事項に関する説明的、助言的な性格の情報である。

AIP(Aeronautical Information Publication)

航空路誌のことで、国が発行する出版物であり航空機の運航のために必要な恒久的情報を収録する。収録内容の恒久的変更は航空路誌改訂版により、また、一時的変更等は航空路誌補足版により行われる。

AIRAC(Aeronautical Information Regulation and Control)

エアラックのことで,運航規定等の変更を必要とするような運航上重要な航空情報を世界的に統一された有効日に合わせて有効となるよう有効日の少なくとも28日前に配布先に届くよう作成される方式を意味し、航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の冒頭にAIRACと付される。

ARSR(Air Route Surveilance Radar)

航空路監視レーダーのことで、レーダーサイトから約370km以内の空域にある航空機の位置を探知し、航空機の誘導及び航空機相互間の間隔設定等レーダーを使用した航空路管制業務に使用される。

ARTS(Automated Radar Terminal System)

ターミナルレーダー情報処理システムのことで、ASR、SSRによって得られる航空機の運航に関する情報を電子計算機で処理し、航空機の追尾を行うとともに、FDPからの飛行計画データとレーダー情報を照合することにより、レーダー表示画面上に航空機の便名、飛行高度、対地速度等管制に必要な飛行情報を英数字で表示するシステムである。

ASDE(Airport Surface Detection Equipment)

空港面探知レーデーのことで、空港地表面の航空機や車両等の動きを監視しそれらの交通の安全を図るための高分解能レーダーで、飛行場管制業務に使用される。

ASR(Airport Surveillance Radar)

空港監視レーダーのことで、空港から約110km以内の空域にある航空機の位置を探知し、出発・進入櫻の誘導及び航空機相互間の間隔設定等ターミナルレーダー管制業務に使用される。

ATFMC(Air Traffic Flow Management Center)

全国の空を一元的に管理し、航空交通の混雑解消、安全の確保、効率運航、定時制の確保等を目的とした業務を実施する機関である。

ATIS(Automatic Terminal Information Service)

飛行場情報放送業務のことで、気象情報、飛行場の状態、航空保安施設の運用状況等の情報を常時対空送信(放送)により航空機に提供する業務である。

CAB(Civil Aviation Bureau)

航空局

CADIN(Common Aeronautical Data Interchange Nerwork)

航空交通情報システムのことで、DTAX、AFTAX、各空港等に設置されたデータ端末等及びこれらで形成された情報通信ネットワークの総称であり、AFTN、管制情報処理システム、気象庁、防衛庁及び航空会社等のシステムとも速攻し航空機の運航に必要な各種情報の処理中継を行っている。

DME(Distance Measuring Equipment)

距離情報提供装置のことで、電波の伝搬速度が一定であることを利用し、航空機から地上のDME局へ距離質問電波を.発射し、それに応じてDME局から発射された応答電波を受信するまでの時間的経過から地上局までの距離を連続測定できる。

DTAX(Domestic TeLcommunication Automatic Exchange and Aeronautical Data Processing System)

国内航空交通情報処理中継システムのことで、航空交通情報システムにおける通信センターとして、各空港等に設置されたデータ端末等と情報通信ネットワークを形成し、航空機の運航に必要な各種情報の処理中継を行っている。

FDP(Flight Data Processing System)

飛行計画情報処理システムのことで、飛行計画報(フライトプラン)、出発報等航空機の運航に関する情報を電子計算機で処理し、管制官に運航票等を自動的に印刷、配布するほか、RDP、ARTS等の他システムに対し飛行計画データを提供するシステムである。

FIR(Flight Information Region)

飛行情報区のことで、各国が航空交通業務を担当する区域を示し、ICAOで決定される。通常、自国の領空に隣接する公海の上空を含む。日本は東京FIR及び那覇FIRを担当している。

GCA(Ground Controlled Approach)

着陸誘導管制所のことで、ASR(空港監視レーダー)及びPAR(精密進入レーダー)を使用して計器飛行方式により飛行する航空機に対して管制官が無線電話による針路、高度の指示を発出し、誘導して着陸させる着陸誘導管制業務を行う機関である。

IATA(Intenational Air Transport Association)

国際航空運送協会のことで、1945年、各国定期国際航空会社を会員として結成された団体である。安全、定期的かつ経済的な航空運送を助成し、国際航空業務に従事する航空企業が互いに協力することを目的とし、特にその運送会議で、国際運賃水準の設定を行っている。1979年10月、組織を改革し、従来に比べ、弾力的な運賃設定方式を確立した。本部は、モントリオール及びジュネーブにあり、1997年6月現在、会員数は255社(正会員217社、準会員38社)。日本からは、日本航空、全日空空輸、日本エアシステム、日本貨物航空が正会員として参加している。

ICAO(International Civil Aviation Organization)

国際民間航空機関のことで、1944年の国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づいて設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを目的とし、技術面問題、法律的問題等に関する各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。本部はモントリオールにあり、1998年1月現在、185ヶ国が加盟している。(日本は1953年10月に加盟)。

IFR・VFR

IFR(Instrument Flight Rules:計器飛行方式)は、航空機の飛行経路や飛行の方法について常時航空交通管制の指示を受けつつ飛行することをいい、VFR(Visual Flight Rules:有視界飛行方式)は、有視界気象状態(VMC)において、原則として航空交通管制の指示を受けず操縦者の独自の判断で飛行することをいう。

IIT運賃(Indivisual Inclusive Tour Fare:個人包括旅行運賃)

族行業者が目的地での観光、宿泊等の地上手配を行う、いわゆる包括旅行のための運賃である従来のGIT運賃(団体包括旅行運賃)の最低催行人数の規定が、個人旅行者の増大という市場動向の変化の中で実情に合わなくなったことにより、1人より適用可能な旅行商品造成用の国際運賃として平成6年4月1日より導入された。

ILS(instrument Landing System)

計器着陸装置のことで、着陸する航空機に対して空港に設置されたILS地上施設から、進入方向と降下経路を示す二種類の誘導電波を発射し、パイロットは悪天侯時においてもILSの電波を受信し機内の計器を見つつ操縦することにより、所定のコースにそった安全な着陸を可能とする着陸援助施設である。

IMC・VMC

VMC (Visual Meteorological Condition:有視界気象状態)とは、操縦者が目視により飛行するのに充分な視程(目視できる最大距離)及び航空機から雲までの距離を考慮して、航空機の飛行する高度と空域別に定めた下表以上の気象状態をいい、それ以外の気象状態をIMC(Instrument Meteorological Condition:計器気象状態)という

| 視程 | 航空機から雲までの距離 垂直方向 上方 |

航空機から雲までの距離 垂直方向 下方 |

航空機から雲までの距離 垂直方向 雲高 |

航空機から雲までの距離 水平方向(半径) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 管制区又は管制圏内 3,000m以上の高度 |

8,000m | 300m | 300m | - | 1,500m |

| 管制区又は管制圏内 3,000m未満の高度 |

5,000m | 150m | 300m | - | 600m |

| 管制圏内の飛行場 | *1 5,000m |

- | - | 300m | 600m |

| 管制区又は管制圏内 3,000m以上の高度 |

8,000m | 300m | 300m | - | 1,500m |

| 管制区又は管制圏内 3,000m未満の高度 |

1,500m | 150m | 300m | - | 600m |

| 管制区又は管制圏内 地表又は水面から300m以下の高度 |

*2 1,500m |

*3 | *3 | *3 | *3 |

| 管制圏外にある運輸大臣が告示で指定した飛行場 | *1 5,000m |

- | - | 300m | - |

- *1 地上視程

- *2 他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターは除く。

- *3 雲から離れて飛行し、かつ、地表又は水面を引続き確認し得ること。

INS(Inertial Navigation System)

慣性航法装置のことで、航空機の加速度を積分計算し速度と移動距離を得、航空機の位置、目的地までの距離、飛行時間等航法上必要な資料を得る自動航法装置である。

ITC(Inclusive Tour Charter)

地上部分におけるツアー等と航空運送等とを組合わせた包括旅行チャーターのことである。国際旅客の運送に係るチャーターの類型が我が国において認められているものには、このほか、アフィニティーグループチャーター(旅行の実施以外を目的とする類縁団体のためのチャーター)とオウンユースチャーター(個人・会社等が航空機1機を貸切り、これをその顧客等に利用させるためのチャーター)であるが、ITCは特に一般公募が可能であるという点で、これら二つのチャーターと異なっている。

MLS(Microwave Landing System)

マイクロ波着陸装置のことで、着陸する航空機に対して、地上に設置されたMLSの構成機器である方位誘導装置、高低誘導装置からのマイクロ波の電波により着陸コースを誘導する着陸援助装置である。従来のILSに比べ、着陸コースを複数設定できることなど高度運用が可能であり、周辺地形の影響を受けにくいことなど優れている。

NDB(Non Directional Radio Beacon)

無指向性無線標識施設のことで、航空路の要所又は空港に設置される。

中長波帯の無指向性電波を発射し、航空機上で自動方向探知機(ADF : Automatic Direction Finder)を使用して地上施設(NDB)の方向を探知できるようにする施設である。

NOTAM(Notice to Airman)

ノータムのことで、航空保安諸施設、業務、方式及び航空に危険をおよぼすもの等の設定、状態又は変更に関する情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な場合に通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるもの。

ORSR(Oceanic Route Surveillance Radar)

洋上航空路監視レーダーのことで、ARSRの覆域が不足している洋上空域にある航空機を監視するためのレーダーであり、レーダーサイトから約460km以内の空域にある航空機を探知することができ、洋上における航空路管制業務に使用される。

PAR(Precision Approach Radar)

精測進入レーダーのことで、計器飛行方式で最終進入する航空機の進入路及び降下路からのずれ並びに設置点までの距離を探知し、安全に者陸させるよう誘導するためのものである。

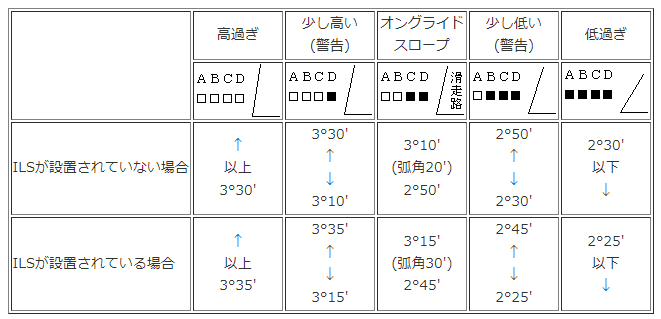

PAPI(Precision Approach Path Indicator)

昭和58年11月24日適用の第14付属書改訂で、進入角指示灯の一つとして、ICAOの国際標準となった進入援助用灯火である。

その原理は、設定仰角の異なる4つの灯器ユニットから投射される白/赤の色光で5種類の信号を作りだすものであり、ピンクゾーン(白/赤の転移層)の幅が3分以下(既存の2バーVASISでは15分以下)ときわめて小さいため、各信号間の見え方の変化はシャープでディジタル的である。

PAPIは既存の2バーおよぴ3バーVASISにとって換わることとなるシステムであり、信号精度が高いこと、単一バーを構成しているため、着陸に際してのエイミングとしうること、灯器ユニット数が4個と、3バーVASISに比べて4分の1になっており、コスト軽減・省エネルギーとなること等のメリットを有している。

PEX運賃(Special Excursion Fare:特別回遊運賃)

航空事業者及び旅行業者が利用者に対して直接販売する航空券に適用される割引運賃.有効期間、必要旅行日数、途中降機等について普通旅客運賃より制限が付されている。平成6年4月1日より価格を従来よりも平均して20%引き下げるとともに、ゾーンの中で各航空企業が個別に確定額の運賃を設定することができるゾーン運賃制度を導入した。

RAG(Remote Air-Ground Communication)

遠隔空港対空通信施設のことで、管制機関又は管制通信機関の設置されていない空港に設置され、当該空港を管轄する空港事務所の管制通信機関から遠隔運用されるVHFの空港用対空通信施設である。これにより要員が配置されていない空港等に離着陸する航空機との直接交信が可能となる。

RCAG(Remote Center Air-Ground Communication)

遠隔対空通信施設のことで、航空路管制機関(ACC)から遠隔制御されるVHF、UHFの航空路用対空通信施設である。これにより、遠隔地の航空機と管制機関との直接交信が可能となる。

RDP(Radar Data Processing System)

航空路レーダー情報処理システムのことで、ARSR/SSRによって得られるレーダー情報及びFDPからの飛行計画情報を照合することにより航空機の追尾を行ってレーダー表示画面上に航空機の便名、飛行高度等管制に必要な飛行情報を英数字で表示するシステムである。

RVR(Runway Visual Range)

滑走路の中心線上にある航空機の操縦士が滑走路標識、滑走路の輪郭または滑走路中心線灯を視認できる最大距離のことで、滑走路脇に設置された観測装置で大気中の透過率と周囲の明るさを測定することにより求めている。

SSR(Secondary Surveillance Radar)

二次監視レーダーのことで、ARSRまたはASRと組み合わせて使用する。航空機は、この装置から発する質問電波を受信すると、機上のATCトランスポンダー(航空交通管制用自動応答装置)から各機に固有の応答信号を発射し、地上のレーダー表示画面上に航空機の識別、高度並びに緊急事態の発生等を表示する。

RCC(Rescue Co-ordination Center)

航空機の捜索救難に関する協定(警察庁、防衛庁、運輸省(航空局)、海上保安庁及び消防庁の関係機関により締結)に基づき、東京空港事務所に設置されている救難調整本部のことで、航空機が遭難又は行方不明になった場合に、関係機関が行う捜索・救難(SAR)活動について業務調整を行う機関である。

SRR(Search And Rescue Region)

捜索救難区のことで、各国が航空機の捜索救難業務の責任を負う区域としてICAOで決定される。我が国が責任を負う区域は東京捜索救難区(TOKYO SRR)であり、東京FIR及び那覇FIRの区域と一致する。

TCA(Terminal Control Area)

進入管制区内の公示された空域であって、レーダー識別されたVFR機に対して当該機の要求に基づくレーダー誘導、当該機の位置情報の提供、進入順位及び待機の助言、レーダー交通情報の提供等の業務が実施される空域をいう。

TACAN(Tactical Air Navigation System)

極超短波全方向方位距離測定装置のことで、軍用を目的として開発されたもので、極超短波を使用し方向及び距離情報を同時に提供する施設である。TACANの距離測定部はDMEと同じ機能のため、VORと併設しVORTACとすることにより、民間航空用の標準施設であるVOR/DMEと同様な使用が可能である。

VAAC(Volcanic Ash Advisory Center)

航空機の火山灰による災害を防止するため、火山灰の状況を監視・解析し、各国の気象監視局等へ情報を提供している機関のことで、現在、世界に9つのVAACがある。我が国においては太平洋北西部とアジアの一部を担当領域として、東京航空地方気象台に東京VAACが設置されている。

VOLMET(volee meteorologique)

飛行中の航空機が、航行の安全を図るため目的地の主要空港の気象状態を把握できるよう、短波又は超短波の無線電話により定常的に行っている放送である。東京ボルメット放送(東京ボルメット無線電話通報)は気象庁本庁が担当し、7空港の定時実況報と、2空港の飛行場予報を、毎時10分からと40分からのそれぞれ5分間、英語の平文を用いて放送している。

VOR(VHF Omnidirectional Radio Range)

超短波全方向式無線標識施設のことで、超短波を用いて有効到達距離内のすべての航空機に対し、VOR施設からの磁北に対する方位を連続的に指示することができ、航空路の要所にVOR施設を設置することにより航空機は、正確に航空路を飛行することができる。また、VHF帯を利用しているため雷雨等の影響が少なく飛行コースを正確に指示することができる。

WMO(World Meteorological Organization)

世界の気象業務の調和と統一のとれた発展及び推進に資するために設けられた国際連合の専門機関の一つで、1950年に世界気象機関条約に基づき設立された。1998年8月現在、179ヶ国及び6領域(香港等)が構成員として加盟している(我が国は1953年に加盟)。事務局は、スイス連邦のジュネーブ市に置かれている。

鉛直視程

航空気象観測において、飛行場が霧や雨や雪などの視程障害現象にさえぎられて空港上空の雲が見えず、雲底の高さが観測できない場合は、鉛直視程を観測し通報する。

鉛直視程は、飛行場の観測者と同一鉛直線上にある目標についての視程をいい、建物や操縦士報告等を利用して目視により観測する。鉛直視程は、航空機が下降してきてはじめて地表が視認できる高さの指標となる。

管制

航空機の衝突事故防止のため、航空機間及び他の障害物との安全間隔を設定するとともに、航空交通の秩序ある流れを維持促進することを管制という。これは、地上からの指示によって行われ、その種類は大きく分類して、航空路管制と飛行場周辺の管制に区分され、後者には、飛行場管制、進入管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制がある。

型式証明

航空機の型式の設計並びに当該型式の航空機の製造過程及び完成後の現状について安全性、騒音及び発動機排出物に関する基準に適合することを運輸大臣が証明すること(航空法第12条)。耐空証明が各機に対して行われるのに対し、型式証明は同一型式に対し一度行われる。型式証明を受けた型式の航空機について耐空証明検査を行う場合、その設計及び製造過程についての検査の一部を省略することができる(航空法第10条第5項)。

空域悪天情報(ARMAD)

国内線の航空機のために国内の4航空交通管制部の担当空域を対象に発表される空域気象情報のことで、雷電、乱気流、着氷、火山の噴煙が予想されるか又は観測されたものが持続すると予想される場合に発表される。東京航空地方気象台及び新千歳、福岡、那覇の各航空測候所がそれぞれの空域を担当している。

空港気象レーダー・空港気象ドップラーレーダー

空港気象レーダーは、空港を中心とする半径100km以内の空域における降水の強度と分布、降水域の気流の乱れの強さを観測するための装置である。

また、空港気象ドップラーレーダーは、これに加えて、離着陸時に影響を及ぼす大気下層の風の急激な変化(低層ウインドシヤー)を捉えるための装置である。

航空気象観測

航空機が安全に離着陸できるように飛行場とその周辺における気象現象の推移を常に監視し、最も新しい気象実況を提供するものである。観測項目は、風向風速、視程、RVR、現在天気、雲形、雲量、雲底の高さ、気温、露点温度、気圧がある。観測は、定められた時刻に行う定時観測(METAR)と定時観測の間に気象現象の重要な変化を認めたときに特定の基準に従って行う特別観測(SPECI)がある。

航空機と飛行機

航空機は、航空法において「人が乗って航空の用に供することができる機器」と定義され、飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船がこの範ちゅうに入る。即ち、飛行機は航空機の一種であり、推進装置を有し、固定翼に生ずる揚力によって飛行するものをいう。

航空交通管制区

航空交通管制区とは、航空交通の安全のために地表又は水面から200m以上で、運輸大臣が指定する空域をいい、航空交通管制圏以外の飛行場周辺の空域及び航空路に沿った空域等が指定され、ほとんど日本全域が航空交通管制区で複われている。ここを飛行する航空機に対し、管制を行うなど種々の安全措置が講じられている。

航空交通管制圏

航空交通管制圏とは、航空交通の安全のために運輸大臣が指定する飛行場周辺の空域をいい、ここにおいては、離着陸する航空機に対し、主として飛行場管制が行われ、航空機の安全確保が図られている。

航空情報

航空法第99条の規定により運輸大臣が航空機乗組員に対し提供する航空機の運航のために必要な情報であり、航空路誌(AIP)、航空路誌改訂版(AIP Amendment)、航空路誌補足版(AIPSupplement)、ノータム(NOTAM)及び航空情報サーキューラー(AIC)がある。航空情報の発行は、関係機関からの資料の槻出により航空局で行われている。

航空路

航空路とは、航空機の航行に適する空中の通路として運輸大臣が指定するものをいう。その幅は原則として18km又は14kmであり、地1二の航空保安無線施設等を結んで全国各地に指定されている。

航空路の名称は、英字(A、B、G、R、V、W)及び数字(1~999)により表わされ、国際航空路については、A、B、G、Rを、国内航空路についてはV、Wを使用している。

高度計規正値

ある基準高度面からの気圧高度を求めることができるように、航空機の気圧高度計の原点を規正する(合わせる)ための気圧をいう。

高度計規正値には、QNH、QFE及びQNE等がある。

わが国ではQNHが通報される。QNHは、滑走路に着陸した航空機の気圧高度計が滑走路の標高を示すように、気圧高度計原点を平均海面上3メートルの高さに合わせるための気圧値である。

シグメツト情報(SIGMET)

国際線の航空機のために各FIRを対象に発表される空域気象情報のことで、雷電、台風、乱気流、着氷、火山の噴煙が予想されるか又は観測されたものが持続すると予想される場合に発表される。我が国では新東京航空地方気象台が東京FIR及び那覇FIRを担当している。

シーリング(Ceiling)

現在は、気象用語としての定義はないが、航空交通関係者は、「雲量が5/8以上の最低雲層の雲底の高さ、または、鉛直視程をシーリング」ということがあり、航空路誌(AIP)の離陸の最低気象条件の欄では、「CEIL」または「C」という記号で示している。

進入管制区

進入管制区とは、航空交通管制圏内の飛行場からの離陸に引き続く上昇飛行、同飛行場への着陸に先行する降下飛行を計器飛行方式により飛行する航空機に対して運輸大臣が航空交通管制を行う空域をいい、平成5年1月現在30ヶ所の空域が指定されている。この空域を飛行する航空機に対しては、進入管制及びターミナル・レーダー管制が行われるなど航空機の安全確保が図られている。

耐空証明

航空機について、安全性、騒音及び発動機排出物に関する基準に適合することを運輸大臣が証明すること(航空法第10条)。耐空証明を有しない航空機は、航空の用に供することができない(航空法第11条)。

飛行場と空港

飛行場とは、航空機が離着陸し得る諸施設の総体として一般に使用されている言葉であるが、明確な定義は存在しない。一方空港は、空港整備法においては「主として航空逓送の用に供する公共用飛行場で、政令で定めるもの」と定義され、具体的には、東京国際空港、名古屋空港等個々の飛行場を指定して何々空港と呼び、空港整備に関する費用の負担補助等の法的効果を与えている。

飛行場予報

離着陸する航空機及び飛行計画作成に必要な風向風速、視程、天気、雲量、雲底の高さについての量的・時系列的予報のことで、我が国では主要空港を対象に発表される。長距離飛行用、短距離飛行用、着陸用、離陸用、ボルメット放送用の5種類の飛行場予報がある。

dB(A) ・ EPNL ・ WECPNL

dB(A)は、音の大きさの単位であり、「ホン」と同義である。騒音計のA周波数特性回路を通して測られたものをいう。

EPNL (Effective Perceived Noise Level:実行感覚騒音レベル)は、航空機騒音測定のために考案されたもので、航空機騒音の特異音や継続時間の違いによるうるささの差異を補正した評価単位である。

WECPNL (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level:加重等価平均感覚騒音レベル)は、通過全航空機のEPNLを夜間の分は加重してたしあわせ、1日あたりの平均をとった騒音評価値である。なお、わが国ではWECPNLの略算式として、次の式を用いている。

WECPNL≒dB(A)十10logN-27

dB(A):通過全航空機のdB(A)のピーク値をパワー平均したもの

N:通過全航空機数(19時から22時は3倍に、22時から翌朝7時までは10倍に加重)

卓越視程

観測者が全方向(360度)の水平視程を観測したとき、180度以上の範囲に共通した、最大水平視程をいう。

航空で通報される視程は、この卓越視程である。

なお、アメリカでは同じく卓越視程であるが、ヨーロッパでは主に最小視程が観測通報される。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 空港課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)

電話:098-866-2400 ファクス:098-869-6279

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。