森林病害虫等防除事業

松くい虫被害の推移

本県は、温暖な気候条件から多種・多様な昆虫が生息し、森林病害虫が発生しやすい環境にあります。主な森林病害虫としては、リュウキュウマツに重大な被害を与えている松くい虫や、イヌマキの葉を食害し枯死させるキオビエダシャクなどがあげられます。このうち、松くい虫被害については、昭和48年に沖縄本島東村平良から名護市久志に渡る範囲において、枯れた松からマツノザイセンチュウが発見されたのが最初といわれています。

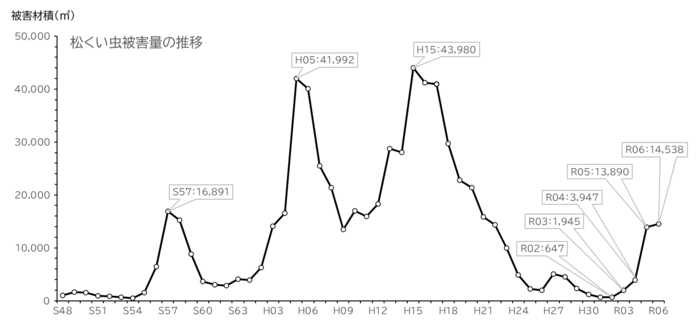

昭和55年度には干ばつや台風の影響もあって松くい虫の被害は沖縄本島全域に広がり、約17千立方メートルの被害を記録しました。このため、特別防除(薬剤空中散布)、薬剤地上散布、特別伐倒駆除(焼却及び破砕処理)や伐倒駆除(くん蒸処理)の防除措置を徹底的に実施し、被害は一旦沈静化しましたが、平成2年度から被害は再び増加し、平成5年度には沖縄本島北部を中心に約42千立方メートルと激増しました。このような中、県では国道58号東側の重点地域を中心に徹底した防除対策を実施した結果、平成6年度から被害は減少に転じました。

しかしながら、平成12年度から再び被害拡大の兆候がみられたことから、県では被害のまん延防止を図るため、松くい虫防除に関する必要な措置及び松林所有者等の責務等を定めた「沖縄県松くい虫の防除に関する条例」を平成14年度に制定しました。また、同条例に基づき、松くい虫の防除に関する総合的な施策として「松くい虫ゼロ大作戦(平成14~18年度)」を展開し、国や市町村等の関係機関と連携して防除対策に取り組みました。

「松くい虫ゼロ大作戦」では、当初、広域・全量駆除を目指し防除対策を展開しましたが、平成15年度の被害量は高温少雨の異常気象の影響を受けて、約44千立方メートルとピークに達しました。このため、平成16年度からはより効果的な防除対策を図るため、公益的機能の高い松林を中心に重点的な防除対策を実施した結果、国頭村、東村及び大宜味村においては被害が沈静化するなど一定の防除効果が現れました。その結果、被害量は増減を繰り返しながらも減少し、令和2年度には647立方メートルまで減少していました。

その後、令和3年度に久米島町で松くい虫被害が確認されたこともあって被害量は再び増加傾向になっており、令和3年度は1,945立方メートル、令和4年度は3,947立方メートル、令和5年度は13,890立方メートル、令和6年度は14,538立方メートルとなっています。引き続き、関係機関等と連携して「選択」と「集中」による戦略的な防除対策を実施していく必要があります。

松くい虫被害の防除対策

今後の松くい虫防除対策については、保全すべき松林を中心とした重点的な防除対策を実施するとともに、防除効果の評価・検証を行い、その成果を反映させた総合的な松くい虫防除対策に取り組んでいきます。また、令和3年度に初めて松くい虫被害が確認された久米島町においては、島内の守るべき松を保全するため、県・町・有識者等で構成する対策会議において策定した防除戦略に基づき、効果的・効率的な防除対策に取り組んでいきます。

松の伐採木等の移動にかかる届出

松くい虫被害を拡大させないためには、未発生地域への被害侵入を防ぐ水際対策が重要です。本県では、次の地域から松の伐採木等を移動しようとする場合、沖縄県松くい虫の防除に関する条例(以下、「条例」とする。)の第6条に基づき、事前の沖縄県知事への届け出が必要となります。

届出を要する地域

- 国外から県内への移動

- アメリカ合衆国、カナダ、スペイン王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国、ポルトガル共和国、メキシコ合衆国

- 県外から県内への移動

- 北海道を除く都道府県の区域

- 県内の次の地域からの移動

- 沖縄島、伊江島、久米島、南大東島及び北大東島の地域をその区域とする市町村の区域

松の伐採木等とは

松の伐採木等とは、伐採された樹木、その他土地から分離した樹木の幹及び枝条(用材及び薪炭材であるものを含む。)並びにこれらを用いた加工品をいいます。ただし、森林病害虫等防除法施行規則第1条の破砕の基準(※)以下のもの及び外国から輸入される素材を除きます。なお、松材の加工品で、次に該当する場合は、移動に関する届出を必要としないものとします。

- 乾燥した木製品を二次加工した家具類等、内装材、構造材等。

- 日本農林規格(JAS)や日本工業規格(JIS)によって規格化された防腐・防ぎ加工がなされた木製品。

※森林病害虫等防除法施行規則 第1条(破砕の基準)

破砕後の木片の厚さが6ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあっては15ミリメートル)以下となるように破砕を行うこと。

移動にかかる届出

届出を要する地域から松の伐採木等を移動しようとする者は、移動先に到着する7日前までに届け出てください。なお、届出書に記載された内容等を確認し、松くい虫が付着している可能性があると考えられる場合は、県の担当者等が確認を行います。 その結果、松くい虫が付着していることが確認された場合は、駆除が完了した後でなければ移動することはできません。

松くい虫被害木の利用にかかる届出

松くい虫被害を拡大させないため、県内で松くい虫の被害木(伐倒駆除が行われたものを除く)を何らかの用途(堆肥やマルチング材など)に利用しようとする場合は、条例第7条に基づき、事前に沖縄県知事に届け出る必要があります。その際、被害まん延につながるおそれがないかを次の点などから審査し、届出書を受理いたしますのでご留意ください。

- 利用する期間が適切であること。

- 破砕、乾燥、炭化等の方法による場合、適切な処理施設を所持もしくは借用契約等によりその施設を使用する権限を保持し、また、その能力に応じた利用数量であること。

- 届出行為を行うにあたって妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を届出者が得ていることが明らかなこと。

- 完了届は、写真等により適切な処理がされていることが確認できること。

- その他、被害のまん延につながるおそれがないことが明らかであること。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 森林管理課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。