プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る排出事業者へのお知らせ

はじめに

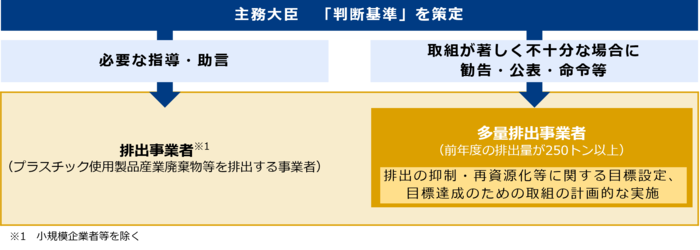

プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第44条の規定に基づく「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」(令和4年内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号。以下、「判断基準」という。)において、同廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進することが求められています。

対象事業者

小規模企業者を除く排出事業者が対象となっており、そのうち、前年度の排出量が250トン以上ある場合は、多量排出事業者と位置付けられています。

なお、多量排出事業者においては、取り組みが著しく不十分な場合、主務大臣による勧告・公表・命令・罰則の対象となります。

排出量の算定対象となる事業者の単位

排出量は、「事業場」単位ではなく、法人格を有する「事業者」単位で計測します。

なお、地方公共団体の場合、設置している全ての工場・事業場等を含めた単位で算定します。

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量の公表

法において、排出事業者及び多量排出事業者が排出量を国に報告する義務はありませんが、排出事業者にあっては、排出量や排出の抑制及び再資源化等の状況、多量排出事業者にあっては排出量や排出の抑制及び再資源化等に関する目標の達成状況について、自社のホームページや環境報告書等で公表するよう努めることとされています。

排出事業者としての本県(知事部局)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量は、以下のとおりとなっています。

県内排出事業者の皆様、下表も参考に公表に努めていただきますようお願いします。

|

|

令和5年度 |

|---|---|

|

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量 |

116トン |

※排出量の算定については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を活用し、「廃プラスチック類」又は「廃プラスチック類」を含む「混合物」の量を排出量として計算しています。

また、排出の抑制に係る取り組みは、以下のとおりとなっています。

- 各課で不要となった備品等を必要な部署でリユースする。

- 県が開催する会議において飲食物を提供する場合、使い捨てプラスチック製品の使用を原則禁止するとともに、県が後援・協賛する会議においても、使い捨てプラスチック製品の使用について配慮を求める。

教育訓練

プラスチック使用製品産業廃棄物等を適切に分別して排出すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制することは、従業員等に対して、排出の抑制及び再資源化等の重要性、意義を理解してもらい、実践してもらうことが重要です。

そのため、従業員等向けの普及啓発や、外部の専門家を講師に迎えた社員研修の実施等を行うよう努めることが期待されます。

排出の抑制及び再資源化等の実施状況の把握及び管理体制の整備

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に当たっては、まず自らのプラスチック使用製品廃棄物等の排出量を把握することが重要です。

さらに、排出の抑制及び再資源化等の取組の結果、どの程度の効果が得られたのかを適切に把握することが次の取組につながります。

そのため、排出の抑制及び再資源化等の状況に関する記録の作成や 、当該記録等の事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者を選任するなど管理体制の整備が求められます。

責任者に求める特段の資格等はありません。

業種や業態の実態に応じて、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に実施できる者を選任してください。

例えば、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物処理責任者として置かれている者や、廃棄物の処理委託を管理する立場にある従業員を選任すること等が考えられます。

排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置

排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項の概要は、以下のとおりです。

| 判断基準の概要 | |

|---|---|

|

(1)排出の抑制・再資源化等の実施の原則 |

|

| 排出の抑制及び再資源化等を実施する際は、必要な事情に配慮した上で、可能な限り、(1)排出を抑制すること、(2)再資源化を行うことができるものは再資源化を行うこと、(3)再資源化ができないものでも、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと、という優先順位に従うこと | |

| (2)排出の抑制に当たって講ずる措置 | |

| 事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制を促進すること | |

| (3)再資源化に当たって講ずる措置 | |

| 再資源化等を行う際は、再資源化等を著しく阻害するものの混入を防止すること、自ら又は他人に委託して熱回収を行う場合は、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと、といった措置を行うこと | |

| (4) 多量排出事業者の目標の設定・情報の公表等 | |

| (1) 目標の設定 | |

| 多量排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと | |

| (2) 情報の公表 | |

| 多量排出事業者は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量及び目標の達成状況に関する情報をインターネット等により公表するよう努めること | |

| (5)排出事業者の情報の提供 | |

| (1) 受託者への情報の提供 | |

| 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を委託するに当たっては、受託者に対して、当該廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項等の必要な情報を提供すること | |

| (2) 情報の公表(多量排出事業者を除く排出事業者) | |

| 多量排出事業者を除く排出事業者は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量並びに排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等により公表するよう努めること | |

| (6)本部・加盟者における排出の抑制・再資源化等の促進 | |

| (1) 本部事業者における取組 | |

| 本部事業者は、加盟者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する必要な指導を行い、排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めること | |

| (2) 加盟者における取組 | |

| 加盟者は、本部事業者が実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための措置に協力するよう努めること | |

| (7) 教育訓練 | |

| 従業員に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めること | |

| (8)実施状況の把握・管理体制の整備 | |

| (1) 実施状況の把握 | |

| プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量等の状況を適切に把握し、その記録を行うこと | |

| (2) 管理体制の整備 | |

| 記録の作成等のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任及び管理体制の整備を行うこと | |

| (9)関係者との連携 | |

| プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の取組を効果的に行うため、国、地方公共団体、消費者、事業者等との連携を図るよう配慮すること 必要に応じて取引先に協力を求めること |

|

添付ファイル

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。