(1)住宅数と世帯数 本県の住宅総数は、平成10年で470,500戸となり、平成5年より9.9%の増加となった。一方、世帯総数は、平成10年に416,900世帯となり、平成5年より9.1%の増加となった。また、世帯総数に対する住宅数の割合は増加傾向にあって、平成10年では1世帯当たりの住宅戸数は1.13戸となり住宅の量的な面においては充足している。

住宅総数、世帯総数の推移 (注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計課)

( )内の数値は、前回調査からの増加率

(注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計課)

( )内の数値は、前回調査からの増加率

|

(2)住宅の規模 住宅の規模を1住宅当たりの延べ面積という指標でみた場合、本県の住宅規模は着実に拡大を続けているが、全国との比較では依然として格差がある。本県の1住宅当たりの延べ面積は全国の92.43㎡に対して15.63㎡小さい76.80㎡であり、大都市圏並みの狭さとなっている。所有関係別では、持ち家の規模は全国に比べて格差があるが、借家については平成5年には全国平均を上まわった。

住宅の規模 (注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

(注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

|

(3)住宅の所有関係 本県の住宅の所有関係は、持家の割合は昭和53年の63.3%から一貫して減少し、昭和58年からは全国を下回り、平成10年には55.3%となった。これに対し、借家の増加はめざましく、平成10年には、借家の割合は43.5%となり、大都市圏並みの割合となっている。

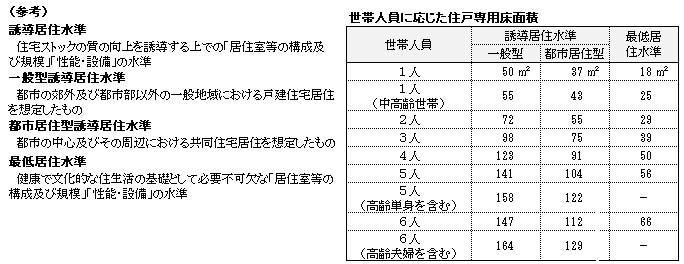

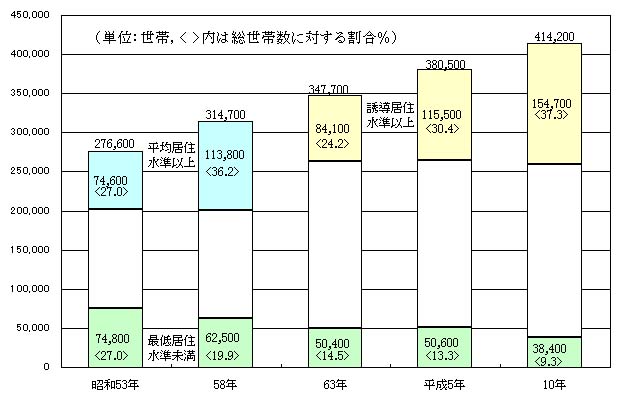

(4)住宅の居住水準 住宅の居住水準は全国的に改善が進んでおり、本県の居住水準においては、平成10年を平成5年と比較すると、都市居住型誘導居住水準と一般型誘導居住水準を合わせた誘導居住水準を満たしている世帯は37.3%で6.9%の増加となり、最低居住水準を満たしていない世帯は 9.3%で4.0%の減少となり、住宅の居住水準は改善されている。平成10年は平成5年に比べ、全国と本県の格差はいくらか改善されてはいるが、最低居住水準未満世帯の比率格差は4.2%と高く、全国と比較すると依然として居住水準は低水準となっている。 1人当たり居住畳数は持家、借家ともに全国と格差があり、本県の居住水準の低さの要因となっている。

住宅の利用関係および居住水準 (注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

( )内の数値は、居住世帯のある住宅総数に対する割合

(注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

( )内の数値は、居住世帯のある住宅総数に対する割合

|

沖縄県における居住水準の推移 (注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

(注)「住宅・土地統計調査」(総務庁統計局)

|