約30年前に比べて30%も減ってしまった沖縄の魚。

豊かな漁場を取り戻すため、

県では漁業者と共に様々な取り組みを行ってきました。

もっと魚を増やすため、そしてこれから先もおいしい魚を食べたり、

釣りを楽しんだりするために、県民の皆さんに知っていただきたいことがあります。

魚が減っている?!

色とりどりの魚が生き生きと泳ぎ回る沖縄の海。

沖縄は熱帯性海域のもと豊かな漁場に恵まれ、これまでたくさんのおいしい魚を食べることができました。

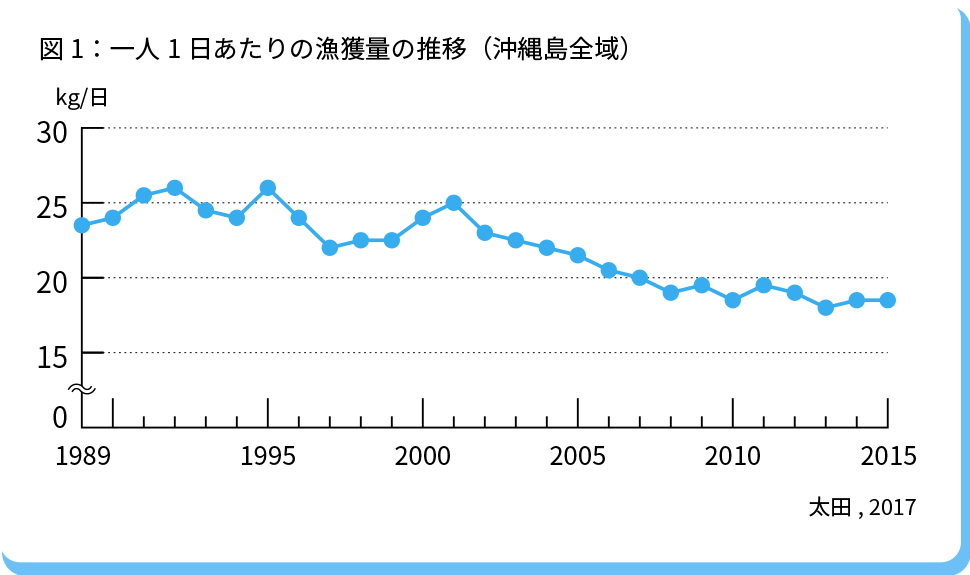

しかし、1990年代から徐々に獲れる魚の量が減少しています。一人の海人が1回の漁で得られる漁獲量を2015年と1989年で比較すると、70%にまで減ってしまいました(図1)。

気候変動、海洋汚染、乱獲など、いくつもの原因が重なり、資源量自体が減少していると考えられています。

資源量の減少を食い止めるためには、生物の特徴(卵を産めるようになる年齢や寿命など)に合わせた管理が必要です。沖縄県では、三大高級魚として知られているアカジン(スジアラ)とマクブ(シロクラベラ)の資源管理に海人自らが中心となって取り組んでいます。

ふしぎな魚の生態

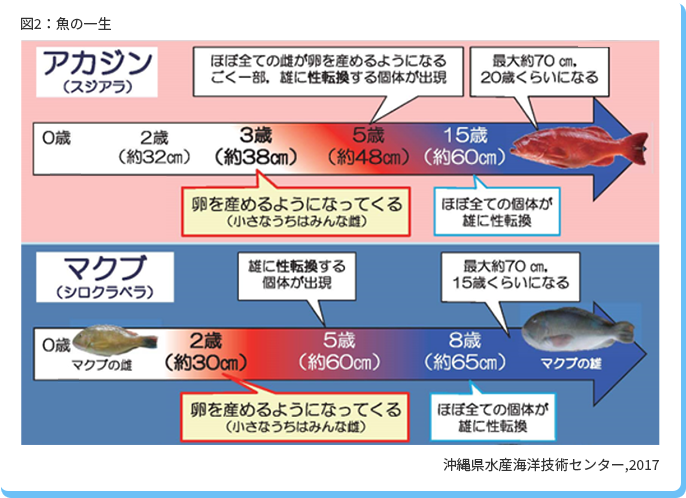

これまでの調査研究によって、アカジンは3歳くらい(体長約38cm)、マクブは2歳(体長約30cm)くらいから卵を産めるようになることがわかっています(図2)。

驚くことに、その年頃のアカジン、マクブはすべてメス。なんと、成長する過程で性別が変化するのです。5歳くらいからオスに性転換する個体があらわれ、アカジンは15歳、マクブは8歳くらいでほぼすべての個体がオスになります。

つまり、獲った魚が小さければ小さいほど、メスである確率が高いということになります。

少しずつ現れてきた

体長制限の効果

そこで漁業者は、卵を産める大きさに成長した魚だけを獲る「漁獲体長制限」という自主規制を開始したのです。

2003年から北部の漁業者による自主規制として始まったアカジンとマクブの漁獲体長制限は、2015年から本島北部で、2018年からは東部に地域を拡大して、県と漁業者の協力による公的な規制へと発展してきました。

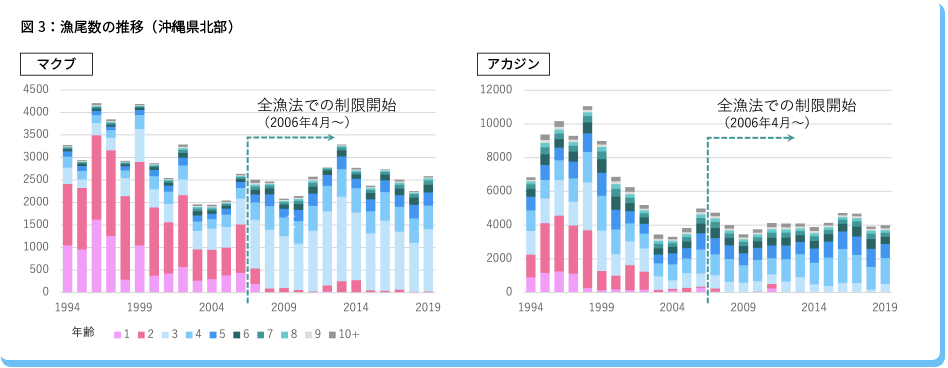

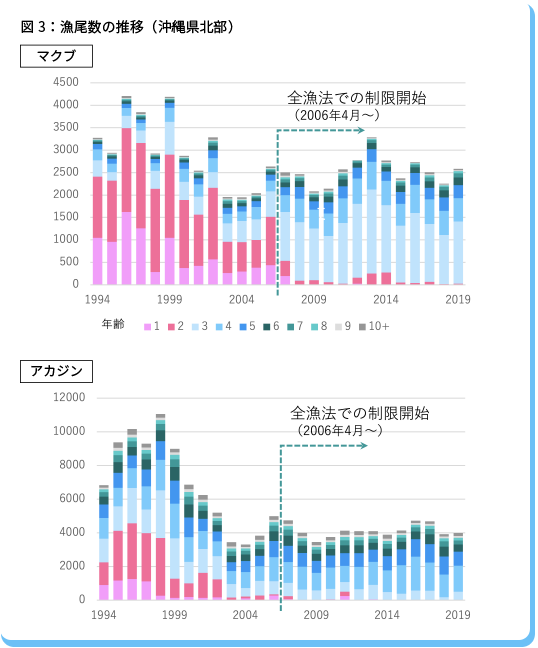

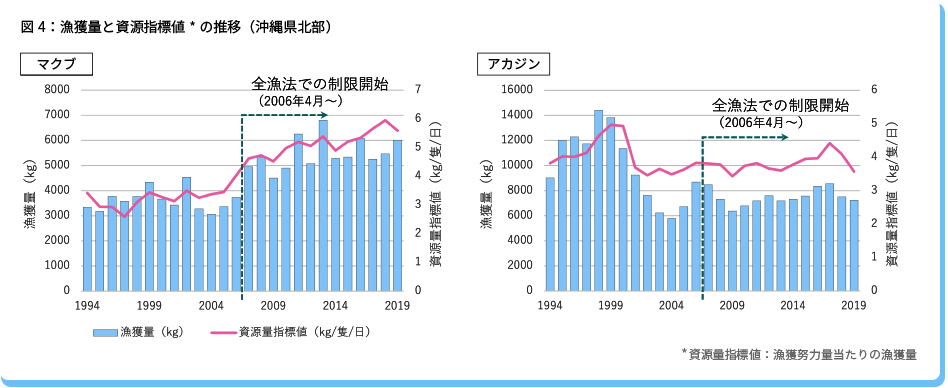

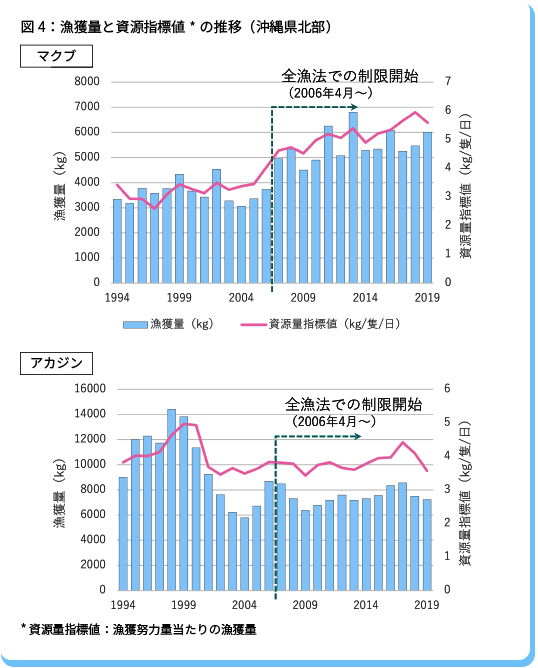

その結果、マクブは小さな魚の漁獲数が減っただけでなく、卵を産める大きさの魚の数が増えています(図3)。

ただ、アカジンとマクブを比較してみると、マクブの漁獲量が着実に増えているのに対し、アカジンについては、減少傾向は止まったものの、横ばい状態が続いています(図4)。

意外と大きな釣りの影響

その理由のひとつとしてわかってきたのが、釣りの影響です。

「小さな魚はどうせ弱いから食べられたりして(自然淘汰)生き残れる確率が低いのだから、趣味の釣りで獲るくらいなら問題ない」という意見を耳にすることがありますが、それは大きな誤解でした。

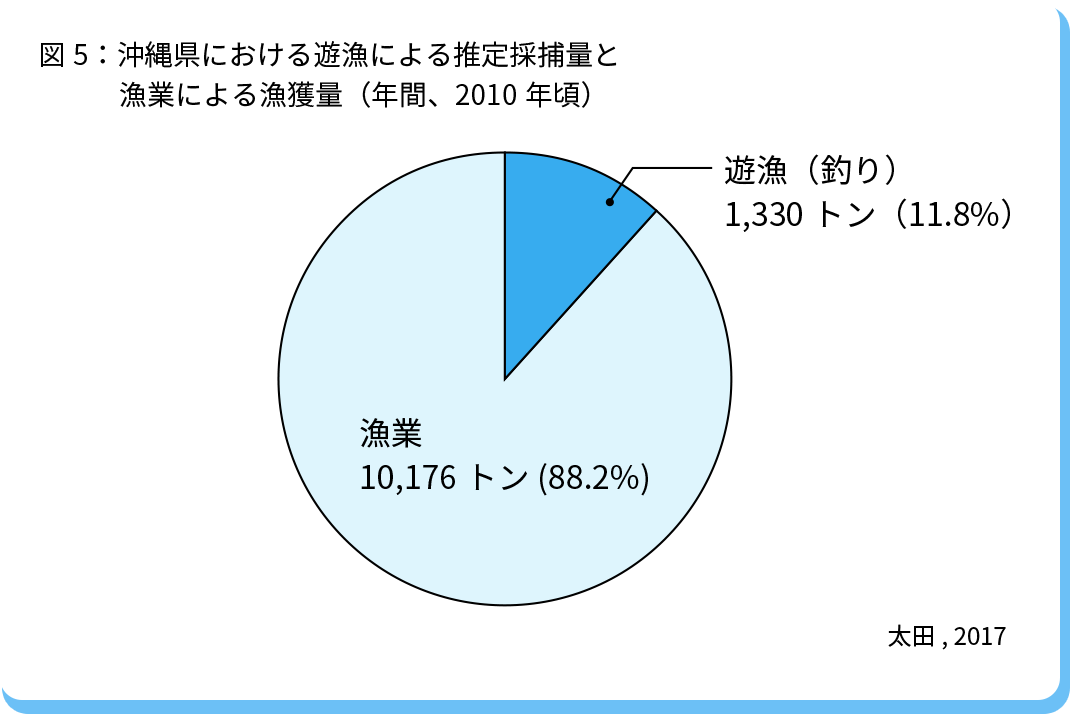

2017年に県が実施した調査では、釣りによる漁獲が、全体の12%にものぼることが判明しました(図5)。魚の種類によっては、半分、さらには釣りのほうが多いものもありました。

アカジンは漁獲の約4分の1が釣りと推計されています。

せっかく漁業者が体長制限を行っても、釣りで小さな魚を獲ってしまえば、自然淘汰に加えてさらにその分だけ卵を産めるメスが減り、さらには魚の数がどんどん減っていってしまいます。

みんなで力をあわせて

豊かな海を守ろう

県では今後、成果が出始めている漁獲体長制限の対象地域を西部まで広げるとともに、これまで漁業者のみとしてきた対象を釣り人にも広げられないか、関係者と話し合いを進めています。

沖縄県の皆さんにとって、魚は、お腹を満たす「食料」となるだけでなく、伝統文化を担う重要なアイテムであり、美しい海をにぎやかに彩る観光資源でもあります。これは沖縄が誇る大切な財産です。

漁業者だけではなく、釣りをする人もしない人も、みんなで協力すれば、きっと豊かな沖縄の海を取り戻すことができます。

皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。